華定祁從道光二十四年(1844年)至咸豐九年(1859年)在京任職,從咸豐十年(1860年)至同治二年(1863年)出任廣東韶、惠兩州知府,共計20年。此間正值清廷腐敗無能,外國列強入侵中華大地,我國開始淪為半殖民地半封建社會,中華民族陷入水深火熱之中。引起各地動蕩不安,各方勢力紛紛組織起各種武裝反滿清勢力,反外國入侵的革命斗爭,特別是太平天國運動聲勢極為浩大,給滿清政府以沉重打擊。

華定祁于此特殊時期,特殊之地做官委實不易。華定祁曾賦菊花詩四首,以示歸隱田園之志,并道出仕途之艱險。其中一首為:人事天時變異常,靜觀籬菊可參詳;物情尚識乘機早,免受秋風一味涼。

同治二年,華定祁呈疏請辭,獲得準奏,旋歸故里蒲溪。

華定祁事跡展陳(貽安堂內,華力賢供圖)

華定祁致仕歸里時,一身正氣,兩袖清風,囊篋蕭然。歸來時,身邊行李唯有13擔書籍,6擔破舊箱籠。有一幫強盜得知華定祁欲歸故里,認為“三年清知府,十萬雪花銀”,他任知府多年,行囊必豐,定有不少金銀財寶,遂起歹心,于中途攔劫。可他們翻遍箱籠卻無一件值錢寶物,只在其侄兒華時英身上搜得沿途縣城兌取的駁匯七十銀票和幾兩碎銀。他們為此深受感動,竟分文未取,還派人護送了叔侄一程。華定祁為此特作詩紀念:“千金未取心常愜,官至清貧賊亦憐。”“千金未取”是指他在韶州府任內時,曾為巨商伍寅和奏請減納軍需,事成之后,伍寅和奉千金酬謝,其拒不接受,伍寅和便廣購書籍以贈。

華定祁返鄉時,伍寅和又委托人專程贈送二百銀票與華定祁作路費,請華時英代收。后華定祁得悉,責怪不休,華時英風趣地說:“若非伍員外慷慨相助,這么多的書籍,只好請三叔自己擔回家去,或請人搬出去就地焚毀了。”華定祁無奈地一笑置之。

華定祁歸田后,家境不佳,其詩曰:村南村北聚煙花,酒米油鹽半是賒;歲末飛鳧何處覓,無錢償債卻無嘩。除夕夜,村里彌漫著濃濃的年味,鄉親們都在喜氣洋洋地過大年,到處響著煙花爆竹聲,但自家卻只有粗茶淡飯,甚至連平時的生活用度都有一半是賒來的。已是歲暮,天氣寒冷,想打幾只野鴨賣了還債,可連它們的身影都尋不見,它們不知躲到哪兒去了。一個返鄉的知府,卻窮得揭不開鍋,還欠一身債,如此清廉之官員,誰人相信?

華定祁于是將國舅爺送的金鴨子賣掉,用以建造府堂。但由于所需費用不足,中途停工很長時間,后只好改造成相連接的藏書樓與日新樓。兩樓建成后,他終日流連其間,讀書吟哦,頤養天年。后又被汀州府梧楓書院聘請去講學,在書院待了數載,深受社會各界人士的崇敬。同治十三年(1874年)六月初一日,華定祁卒于蒲溪老家,享年八十歲。當時粵、汀各界挽悼詩聯無數,汀郡名流羅梅岑、項斡春共撰挽聯:“德化播羊城憶曩時政簡刑清遺愛猶存百粵,薪傳親馬帳痛此日山禿木壞傷心豈獨三年”,對華定祁在韶州、惠州任上政績做出了極高的評價。

華定祁墓及墓道碑保存大體完好。民國二十七年編纂成書的《連城縣志》,在“列傳”中對華定祁事跡進行記載,稱他:“歸田日,行李蕭然。”還收錄了他的《歸田詩》一首:最好兒孫是讀書,家藏舊卷未曾無;孫曾幾輩皆童冠,風浴何須定舞雩。四面云山似畫圖,結廬原傍寶林居;日新樓外一溪水,也好持竿學釣魚。

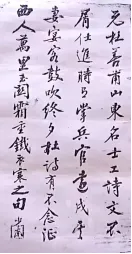

華定祁書法作品

華定祁一生在苦讀經史之余,好吟詩作對,著有《浮萍小草》《蟲吟草》《日新樓記》等文集共三十余卷,可惜均已焚毀。現在民間仍能搜集到一些華定祁散落的詩、文、聯、句以及手稿。

華定祁事跡展陳(貽安堂,李元杰攝)

華定祁故鄉蒲溪村一角(李元杰攝)

(作者:曹燮 李元杰)